刘巷村校记事

刘巷村校记事

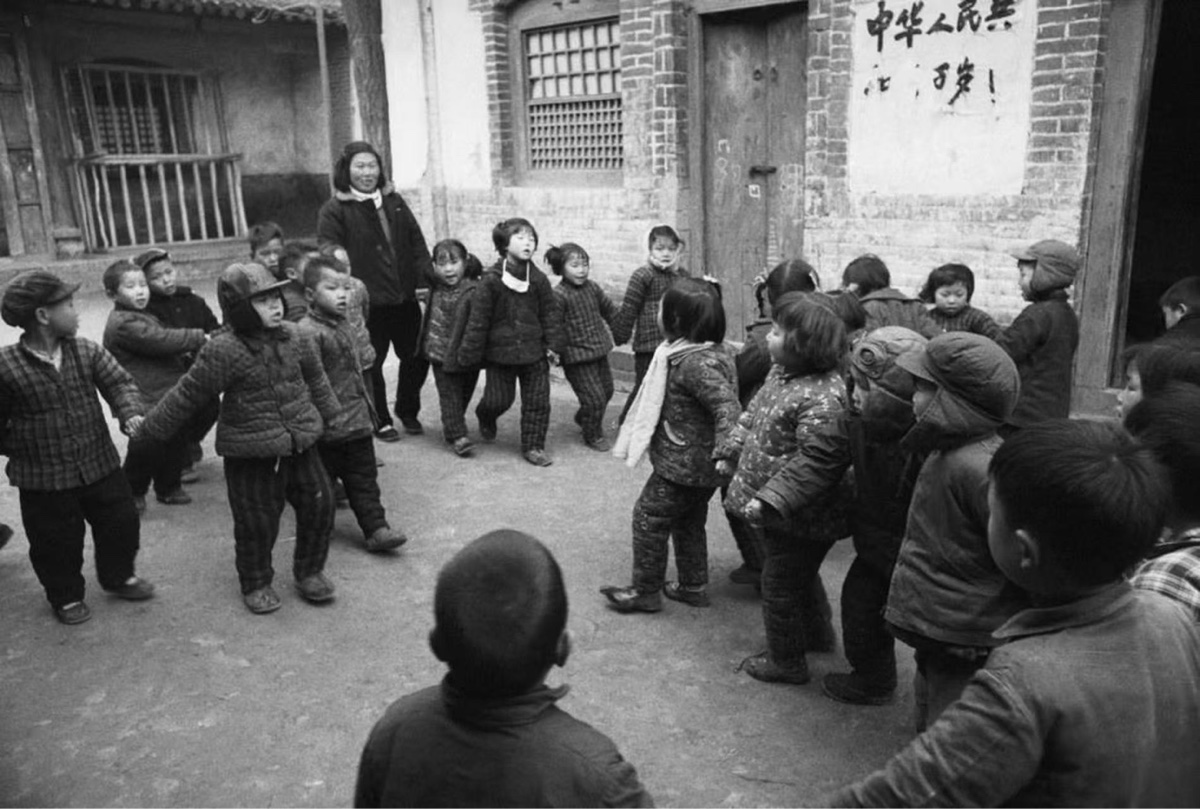

1973年的风,裹着麦秸秆气息掠过刘巷村土坯院墙,在村口老槐树上打了个旋,吹进了混着书香与泥土味的村校。彼时我下乡近两年,正跟着生产队割麦,村支书拍着我肩膀笑:“知青小白,你是文化人,去当民办老师吧。”一句话让我放下镰刀拿起粉笔,这所六班十二师的校园,从此成了我的扎根之地。

学校不大,几间土坯房连成片,茅草屋顶下,白石灰刷的“教育与生产劳动相结合”标语已斑驳。课桌是木板钉的,高低不平满是划痕,椅子是学生自带的小板凳。十二名教师分两派:公办老师穿整洁中山装拿固定工资,我们民办老师挣工分,衣裤带补丁,裤腿常沾泥,大家笑称这是“一半铁饭碗,一半泥腿子”。上课铃响进教室,下课铃响扛农具,田埂与黑板,成了生活交替的背景。

一年级教室最热闹也最省心,全靠邹老师镇场。他是本村人,曾在政法战线工作,下放回村教一年级。五十多岁的他头发花白,脸上刻着岁月沟壑,说话洪亮带威严,对教学要求简单:“先守规矩,别出乱子。”他选了班里最大最高的周石头当班长,这孩子虎头虎脑力气大,平时调皮,在邹老师面前却格外乖巧。

收作业时,周石头像小门神般攥拳杵在同学桌前,粗声吼:“交!交!快交!”惹得大家又怕又笑。可全班最不爱做作业、成绩最差的就是他。有次邹老师抽查,翻遍他书包也没找到作业本,周石头涨红脸支吾:“俺忘家里了。”邹老师没批评,只拍着他头说:“下次记得,你是班长要带头。”有趣的是,周石头的拳头比老师批评管用,只要他瞪眼握拳,调皮学生就乖乖交作业。邹老师坐在讲台前,戴老花镜慢翻作业,瞧着周石头“巡逻”,嘴角总挂着笑意。有时下课,他还拉着周石头的手教认字做题,阳光洒在两人身上,温暖又宁静。

六年级数学老师杨和士是老三届中学毕业生,总觉得高人一等,走路下巴高扬,说话带傲气,常炫耀:“这些题也就我能讲明白。”那年秋天,六年级学几何需教具,学校经费紧张,杨和士让学生每人交五毛钱,老师们也自愿捐款。钱凑齐交给他,可教具迟迟不见踪影。学生上课只能对着黑板图形想象,有老师询问,他总以“联系卖家”“路上耽误”搪塞。

年底清算账目,会计老陈拿着账本找他对质。杨和士狡辩不过,急红了眼挥拳打向老陈,老陈嘴角被打裂流血。此后没人再提教具事,路过杨和士宿舍,总能看见窗台上摆着崭新铁皮文具盒——那本该是装学生圆规量角器的钱,成了他的私物。此事后,杨和士名声一落千丈,学生见了都远远躲开。

公办老师闫文英是二年级班主任,却鲜在教室露面。四十多岁的她体态微胖,说话轻柔,对待工作却很敷衍。上课铃一响,她指定好学生当小班长领读,自己揣着教案回家,要么喂猪要么纳鞋底。有次校长路过教室,只听见学生朗读声不见老师,便去她家寻找。推开门,闫文英正忙着纳鞋底,面对校长质问,她拿手帕捂额头:“头疼得厉害,实在站不了讲台。”

时间久了,学生都知道闫老师的“头疼病”上课铃响准时发作,下课铃响就痊愈。调皮学生私下说:“她是怕上课才头疼。”可她是公办老师,校长多有包容。只是二年级的知识大多靠学生自学,成绩在全校总是垫底。

我接手四年级,既教语文又带体育。教室里,我趴在煤油灯下批改作业,灯光昏暗油烟呛人,常忙到深夜错过饭点,妻子总会把饭菜热在锅里。看着作业本上歪扭的字迹,我认真写下评语,想给学生们鼓励。操场上,没有专业器材,我们用布条扎跳绳、用石头当铅球,在泥土操场上尽情奔跑。学生们满头大汗却笑容灿烂,我裤腿沾着泥点,把这当作勋章。学校的劳动竞赛、文艺汇演,我们班从没落后。

劳动竞赛时,我带学生去田里拾麦穗。六月太阳毒辣,地面发烫,学生们脸蛋晒红、汗水直流,却没人叫苦,弯腰仔细寻找麦穗。文艺汇演前,我陪他们排练唱歌朗诵,放学后教室里仍回荡着我们的声音。演出那天,学生们穿着整齐衣服自信登台,赢得阵阵掌声。

看着学生们晒红的脸蛋、明亮的眼睛、欢快的身影,我忽然觉得,民办老师虽无铁饭碗、只挣微薄工分,却捧着一颗滚烫的心。这份职业不光鲜,却让我尝到教书育人的快乐,找到平凡日子里的人生价值。

刘巷村校的那些事,像散落在时光里的麦粒,朴素却温暖。它藏在邹老师的备课本、周石头的拳头、杨和士的铁皮文具盒、闫文英的“头疼”里,更藏在我和学生们走过的泥土小路上。

如今几十年过去,村校早已旧貌换新,可那些人和事仍清晰如初。1973年的风早已吹散,但那混着书香与泥土的气息、那段忙碌温暖的时光,永远镌刻在我生命里,成了最珍贵的回忆。

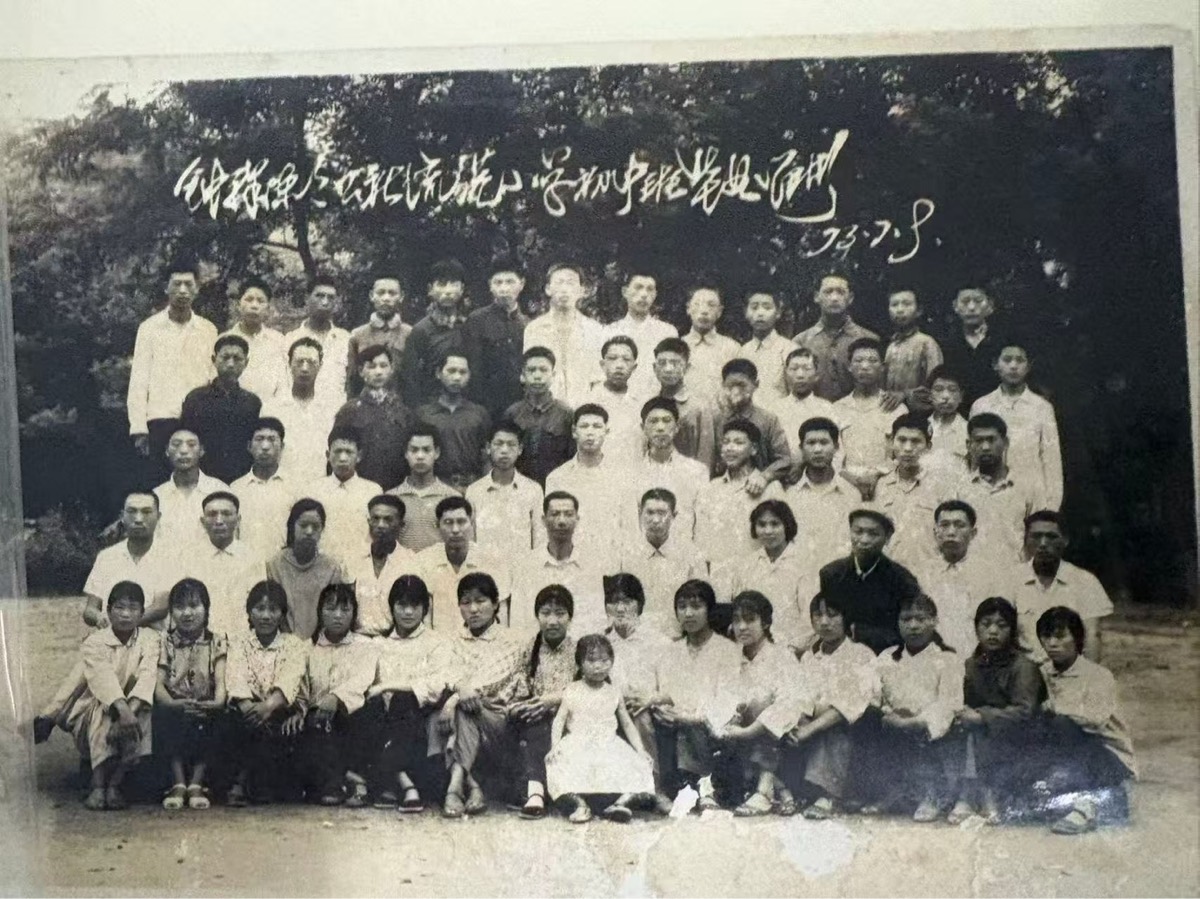

《照片第四排左五为本人》

1973年的风,裹着麦秸秆气息掠过刘巷村土坯院墙,在村口老槐树上打了个旋,吹进了混着书香与泥土味的村校。彼时我下乡近两年,正跟着生产队割麦,村支书拍着我肩膀笑:“知青小白,你是文化人,去当民办老师吧。”一句话让我放下镰刀拿起粉笔,这所六班十二师的校园,从此成了我的扎根之地。

学校不大,几间土坯房连成片,茅草屋顶下,白石灰刷的“教育与生产劳动相结合”标语已斑驳。课桌是木板钉的,高低不平满是划痕,椅子是学生自带的小板凳。十二名教师分两派:公办老师穿整洁中山装拿固定工资,我们民办老师挣工分,衣裤带补丁,裤腿常沾泥,大家笑称这是“一半铁饭碗,一半泥腿子”。上课铃响进教室,下课铃响扛农具,田埂与黑板,成了生活交替的背景。

一年级教室最热闹也最省心,全靠邹老师镇场。他是本村人,曾在政法战线工作,下放回村教一年级。五十多岁的他头发花白,脸上刻着岁月沟壑,说话洪亮带威严,对教学要求简单:“先守规矩,别出乱子。”他选了班里最大最高的周石头当班长,这孩子虎头虎脑力气大,平时调皮,在邹老师面前却格外乖巧。

收作业时,周石头像小门神般攥拳杵在同学桌前,粗声吼:“交!交!快交!”惹得大家又怕又笑。可全班最不爱做作业、成绩最差的就是他。有次邹老师抽查,翻遍他书包也没找到作业本,周石头涨红脸支吾:“俺忘家里了。”邹老师没批评,只拍着他头说:“下次记得,你是班长要带头。”有趣的是,周石头的拳头比老师批评管用,只要他瞪眼握拳,调皮学生就乖乖交作业。邹老师坐在讲台前,戴老花镜慢翻作业,瞧着周石头“巡逻”,嘴角总挂着笑意。有时下课,他还拉着周石头的手教认字做题,阳光洒在两人身上,温暖又宁静。

六年级数学老师杨和士是老三届中学毕业生,总觉得高人一等,走路下巴高扬,说话带傲气,常炫耀:“这些题也就我能讲明白。”那年秋天,六年级学几何需教具,学校经费紧张,杨和士让学生每人交五毛钱,老师们也自愿捐款。钱凑齐交给他,可教具迟迟不见踪影。学生上课只能对着黑板图形想象,有老师询问,他总以“联系卖家”“路上耽误”搪塞。

年底清算账目,会计老陈拿着账本找他对质。杨和士狡辩不过,急红了眼挥拳打向老陈,老陈嘴角被打裂流血。此后没人再提教具事,路过杨和士宿舍,总能看见窗台上摆着崭新铁皮文具盒——那本该是装学生圆规量角器的钱,成了他的私物。此事后,杨和士名声一落千丈,学生见了都远远躲开。

公办老师闫文英是二年级班主任,却鲜在教室露面。四十多岁的她体态微胖,说话轻柔,对待工作却很敷衍。上课铃一响,她指定好学生当小班长领读,自己揣着教案回家,要么喂猪要么纳鞋底。有次校长路过教室,只听见学生朗读声不见老师,便去她家寻找。推开门,闫文英正忙着纳鞋底,面对校长质问,她拿手帕捂额头:“头疼得厉害,实在站不了讲台。”

时间久了,学生都知道闫老师的“头疼病”上课铃响准时发作,下课铃响就痊愈。调皮学生私下说:“她是怕上课才头疼。”可她是公办老师,校长多有包容。只是二年级的知识大多靠学生自学,成绩在全校总是垫底。

我接手四年级,既教语文又带体育。教室里,我趴在煤油灯下批改作业,灯光昏暗油烟呛人,常忙到深夜错过饭点,妻子总会把饭菜热在锅里。看着作业本上歪扭的字迹,我认真写下评语,想给学生们鼓励。操场上,没有专业器材,我们用布条扎跳绳、用石头当铅球,在泥土操场上尽情奔跑。学生们满头大汗却笑容灿烂,我裤腿沾着泥点,把这当作勋章。学校的劳动竞赛、文艺汇演,我们班从没落后。

劳动竞赛时,我带学生去田里拾麦穗。六月太阳毒辣,地面发烫,学生们脸蛋晒红、汗水直流,却没人叫苦,弯腰仔细寻找麦穗。文艺汇演前,我陪他们排练唱歌朗诵,放学后教室里仍回荡着我们的声音。演出那天,学生们穿着整齐衣服自信登台,赢得阵阵掌声。

看着学生们晒红的脸蛋、明亮的眼睛、欢快的身影,我忽然觉得,民办老师虽无铁饭碗、只挣微薄工分,却捧着一颗滚烫的心。这份职业不光鲜,却让我尝到教书育人的快乐,找到平凡日子里的人生价值。

刘巷村校的那些事,像散落在时光里的麦粒,朴素却温暖。它藏在邹老师的备课本、周石头的拳头、杨和士的铁皮文具盒、闫文英的“头疼”里,更藏在我和学生们走过的泥土小路上。

如今几十年过去,村校早已旧貌换新,可那些人和事仍清晰如初。1973年的风早已吹散,但那混着书香与泥土的气息、那段忙碌温暖的时光,永远镌刻在我生命里,成了最珍贵的回忆。

《照片第四排左五为本人》

赞过的人