田埂行医路:我的药箱与村庄的岁月

田埂行医路:我的药箱与村庄的岁月

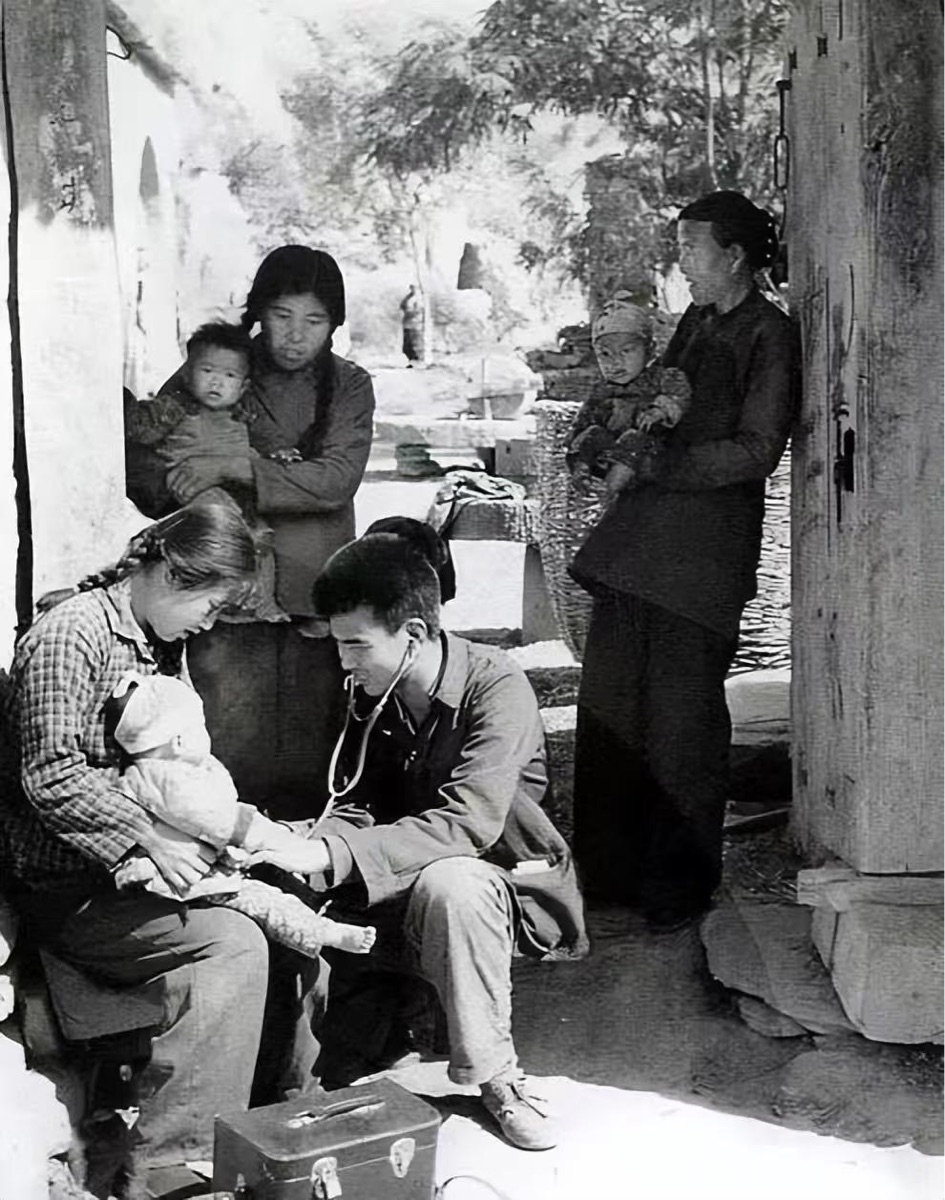

我叫白河水,是村里土生土长的赤脚医生。从背起药箱那天起,我就把自己的日子和村里人的健康绑在了一起。四十多年来,药箱的肩带磨破了一根又一根,田埂上的脚印叠了一层又一层,那些救死扶伤的惊险、邻里间的温暖,都像村头老井的水,清亮亮地记在我心里。

村西头王梅家的事,是我行医路上最早的生死考验。那天我刚从地里帮老伴干完活,就被一阵撕心裂肺的哭喊拦住。王梅怀里抱着不到一岁的儿子,孩子浑身抽搐,口吐白沫,眼睛翻得只剩下眼白,小脸憋得发紫。她跑得太急,撞得我一个趔趄,扑通就跪在泥地里,双手死死抓着我的衣角:“白大夫!救救我的娃!他快不行了!”

我立刻蹲下身,打开随身的药箱,摸出银针。指尖在孩子细小的穴位上快速游走,十宣穴、人中穴依次刺入,最后一针扎向涌泉穴时,孩子突然“哇”地一声哭了出来——那哭声,在我听来比任何声音都动听。我赶紧摸孩子的额头,滚烫的温度烫得我手心发疼,体温计显示41度,是凶险的小儿高热惊厥。我一边让王梅找湿毛巾给孩子敷额头,一边快速抽针管,苯巴比妥钠肌注镇静,氨基比林注射退热,动作一气呵成,不敢有半分停顿。

半个钟头后,孩子的哭声弱了,呼吸渐渐平稳,体温降到38度,安安稳稳睡了过去。王梅抱着孩子,眼泪像断了线的珠子,一个劲给我磕头。我连忙扶起她:“使不得,这是我该做的。以后娃发烧超过38度就赶紧找我,可别再耽搁了。”

七组杨小姑家的意外,更是让我至今想起都后背发凉。她家孩子总喊肚子疼,以往我给开点阿托品片,或者打半支阿托品针,很快就没事了。那天我去邻村给一位瘫痪老人看病,杨小姑抱着哭闹的孩子来卫生室,管药房的玉石见孩子哭得可怜,想着帮我分忧,就拿了阿托品给孩子打针。可没过多久,孩子突然抽搐不止,口吐白沫,一下子就昏了过去。

玉石吓得魂都没了,疯了似的跑到村广播室,对着喇叭大喊:“白河水!白大夫!你快回来!杨小姑家的娃要不行了!”我在邻村听到广播,心里猛地一沉,骑上自行车就往回冲,车轮碾过田埂溅起的泥水糊了一脸,我却顾不上擦,只觉得心都要跳出来了。

冲进卫生室时,孩子脸色发青,呼吸微弱。我一把抓过玉石手里的空针管,看清剂量的瞬间,头皮都麻了——5毫克!这对两岁的孩子来说,就是致命的剂量!我强迫自己冷静,立刻找出毛果芸香碱注射,这是阿托品的特效对抗剂,又快速配好多能量液给孩子静脉滴注。那几个小时,诊室里静得可怕,只有输液管滴答滴答的声音。直到孩子手指动了动,睁开眼小声喊“妈妈”,我才瘫坐在椅子上,后背全是冷汗。杨小姑抱着孩子哭,玉石红着眼眶道歉,我拍了拍她的肩:“没事就好,以后用药千万要按剂量,咱们手里的针管,连着人的命啊。”

行医路上,不只有惊险,更多的是藏在日常里的温暖。村东头的张大爷,儿女都在外地打工,老伴走得早,就他一个人过。每次生病,都是我上门看病。有一年冬天,张大爷肺气肿犯了,喘得连床都下不了,我每天早上踩着雪去给他输液、吸氧,连续跑了五天。等他好利索了,特意拎着一筐自己种的橘子来卫生室,橘子冻得冰凉,却甜到了我心里。他拉着我的手说:“白大夫,要不是你,我这把老骨头早就埋了。你比我亲儿女还亲。”

村里的孩子们,更是我药箱边的“小尾巴”。每次我出诊回来,总有几个孩子围着药箱转,好奇里面的针管、药片。有次给村南头的小石头扎针,他吓得哇哇哭,我掏出一颗水果糖哄他:“勇敢的娃扎针不疼,扎完咱就吃糖。”后来每次路过他家,小石头都会跑出来,从兜里掏出一颗奶糖塞给我:“白爷爷,这个给你吃,你下次扎针轻点好不好?”那些小小的糖果,带着孩子的天真,也藏着最纯粹的信任。

还有一件事,我记了一辈子。刚行医那几年,村里的李奶奶得了急性阑尾炎,那时候村里没条件手术,只能往镇上医院送。可那天大雨滂沱,山路泥泞,拖拉机根本开不出去。李奶奶疼得满地打滚,我急得满头大汗,只能先给她注射止痛药,然后和几个村民一起,用门板抬着李奶奶往镇上赶。山路滑,我们深一脚浅一脚,浑身都湿透了,却没人敢停下。走了三个多小时,终于把李奶奶送到医院。后来李奶奶康复了,特意让儿子给我送来了一双新布鞋,鞋面纳得密密麻麻,她说:“白大夫,你为了我遭这么大罪,这双鞋你收下,走路能稳当点。”

四十多年过去了,我从村里的“小白大夫”变成了“老白大夫”,药箱里的药品换了一批又一批,可我对村里人的心意,从来没变过。我没有什么大本事,不能像大医院的医生那样治疑难杂症,只能守着这小小的村庄,守着村里的老老少少,谁家有人生病,我就背着药箱上门;谁有难处,我就搭把手帮忙。

现在我年纪大了,腿脚不如以前利索,可只要村里有人喊“白大夫”,我还是会立刻背起药箱出门。这条田埂行医路,我走了一辈子,也爱了一辈子。那些难忘的人和事,就像村头的老槐树,深深扎根在我心里。只要我还走得动,就会一直守着这个村庄,守着我这沉甸甸的药箱,守着村里人的健康与平安。

我叫白河水,是村里土生土长的赤脚医生。从背起药箱那天起,我就把自己的日子和村里人的健康绑在了一起。四十多年来,药箱的肩带磨破了一根又一根,田埂上的脚印叠了一层又一层,那些救死扶伤的惊险、邻里间的温暖,都像村头老井的水,清亮亮地记在我心里。

村西头王梅家的事,是我行医路上最早的生死考验。那天我刚从地里帮老伴干完活,就被一阵撕心裂肺的哭喊拦住。王梅怀里抱着不到一岁的儿子,孩子浑身抽搐,口吐白沫,眼睛翻得只剩下眼白,小脸憋得发紫。她跑得太急,撞得我一个趔趄,扑通就跪在泥地里,双手死死抓着我的衣角:“白大夫!救救我的娃!他快不行了!”

我立刻蹲下身,打开随身的药箱,摸出银针。指尖在孩子细小的穴位上快速游走,十宣穴、人中穴依次刺入,最后一针扎向涌泉穴时,孩子突然“哇”地一声哭了出来——那哭声,在我听来比任何声音都动听。我赶紧摸孩子的额头,滚烫的温度烫得我手心发疼,体温计显示41度,是凶险的小儿高热惊厥。我一边让王梅找湿毛巾给孩子敷额头,一边快速抽针管,苯巴比妥钠肌注镇静,氨基比林注射退热,动作一气呵成,不敢有半分停顿。

半个钟头后,孩子的哭声弱了,呼吸渐渐平稳,体温降到38度,安安稳稳睡了过去。王梅抱着孩子,眼泪像断了线的珠子,一个劲给我磕头。我连忙扶起她:“使不得,这是我该做的。以后娃发烧超过38度就赶紧找我,可别再耽搁了。”

七组杨小姑家的意外,更是让我至今想起都后背发凉。她家孩子总喊肚子疼,以往我给开点阿托品片,或者打半支阿托品针,很快就没事了。那天我去邻村给一位瘫痪老人看病,杨小姑抱着哭闹的孩子来卫生室,管药房的玉石见孩子哭得可怜,想着帮我分忧,就拿了阿托品给孩子打针。可没过多久,孩子突然抽搐不止,口吐白沫,一下子就昏了过去。

玉石吓得魂都没了,疯了似的跑到村广播室,对着喇叭大喊:“白河水!白大夫!你快回来!杨小姑家的娃要不行了!”我在邻村听到广播,心里猛地一沉,骑上自行车就往回冲,车轮碾过田埂溅起的泥水糊了一脸,我却顾不上擦,只觉得心都要跳出来了。

冲进卫生室时,孩子脸色发青,呼吸微弱。我一把抓过玉石手里的空针管,看清剂量的瞬间,头皮都麻了——5毫克!这对两岁的孩子来说,就是致命的剂量!我强迫自己冷静,立刻找出毛果芸香碱注射,这是阿托品的特效对抗剂,又快速配好多能量液给孩子静脉滴注。那几个小时,诊室里静得可怕,只有输液管滴答滴答的声音。直到孩子手指动了动,睁开眼小声喊“妈妈”,我才瘫坐在椅子上,后背全是冷汗。杨小姑抱着孩子哭,玉石红着眼眶道歉,我拍了拍她的肩:“没事就好,以后用药千万要按剂量,咱们手里的针管,连着人的命啊。”

行医路上,不只有惊险,更多的是藏在日常里的温暖。村东头的张大爷,儿女都在外地打工,老伴走得早,就他一个人过。每次生病,都是我上门看病。有一年冬天,张大爷肺气肿犯了,喘得连床都下不了,我每天早上踩着雪去给他输液、吸氧,连续跑了五天。等他好利索了,特意拎着一筐自己种的橘子来卫生室,橘子冻得冰凉,却甜到了我心里。他拉着我的手说:“白大夫,要不是你,我这把老骨头早就埋了。你比我亲儿女还亲。”

村里的孩子们,更是我药箱边的“小尾巴”。每次我出诊回来,总有几个孩子围着药箱转,好奇里面的针管、药片。有次给村南头的小石头扎针,他吓得哇哇哭,我掏出一颗水果糖哄他:“勇敢的娃扎针不疼,扎完咱就吃糖。”后来每次路过他家,小石头都会跑出来,从兜里掏出一颗奶糖塞给我:“白爷爷,这个给你吃,你下次扎针轻点好不好?”那些小小的糖果,带着孩子的天真,也藏着最纯粹的信任。

还有一件事,我记了一辈子。刚行医那几年,村里的李奶奶得了急性阑尾炎,那时候村里没条件手术,只能往镇上医院送。可那天大雨滂沱,山路泥泞,拖拉机根本开不出去。李奶奶疼得满地打滚,我急得满头大汗,只能先给她注射止痛药,然后和几个村民一起,用门板抬着李奶奶往镇上赶。山路滑,我们深一脚浅一脚,浑身都湿透了,却没人敢停下。走了三个多小时,终于把李奶奶送到医院。后来李奶奶康复了,特意让儿子给我送来了一双新布鞋,鞋面纳得密密麻麻,她说:“白大夫,你为了我遭这么大罪,这双鞋你收下,走路能稳当点。”

四十多年过去了,我从村里的“小白大夫”变成了“老白大夫”,药箱里的药品换了一批又一批,可我对村里人的心意,从来没变过。我没有什么大本事,不能像大医院的医生那样治疑难杂症,只能守着这小小的村庄,守着村里的老老少少,谁家有人生病,我就背着药箱上门;谁有难处,我就搭把手帮忙。

现在我年纪大了,腿脚不如以前利索,可只要村里有人喊“白大夫”,我还是会立刻背起药箱出门。这条田埂行医路,我走了一辈子,也爱了一辈子。那些难忘的人和事,就像村头的老槐树,深深扎根在我心里。只要我还走得动,就会一直守着这个村庄,守着我这沉甸甸的药箱,守着村里人的健康与平安。

赞过的人