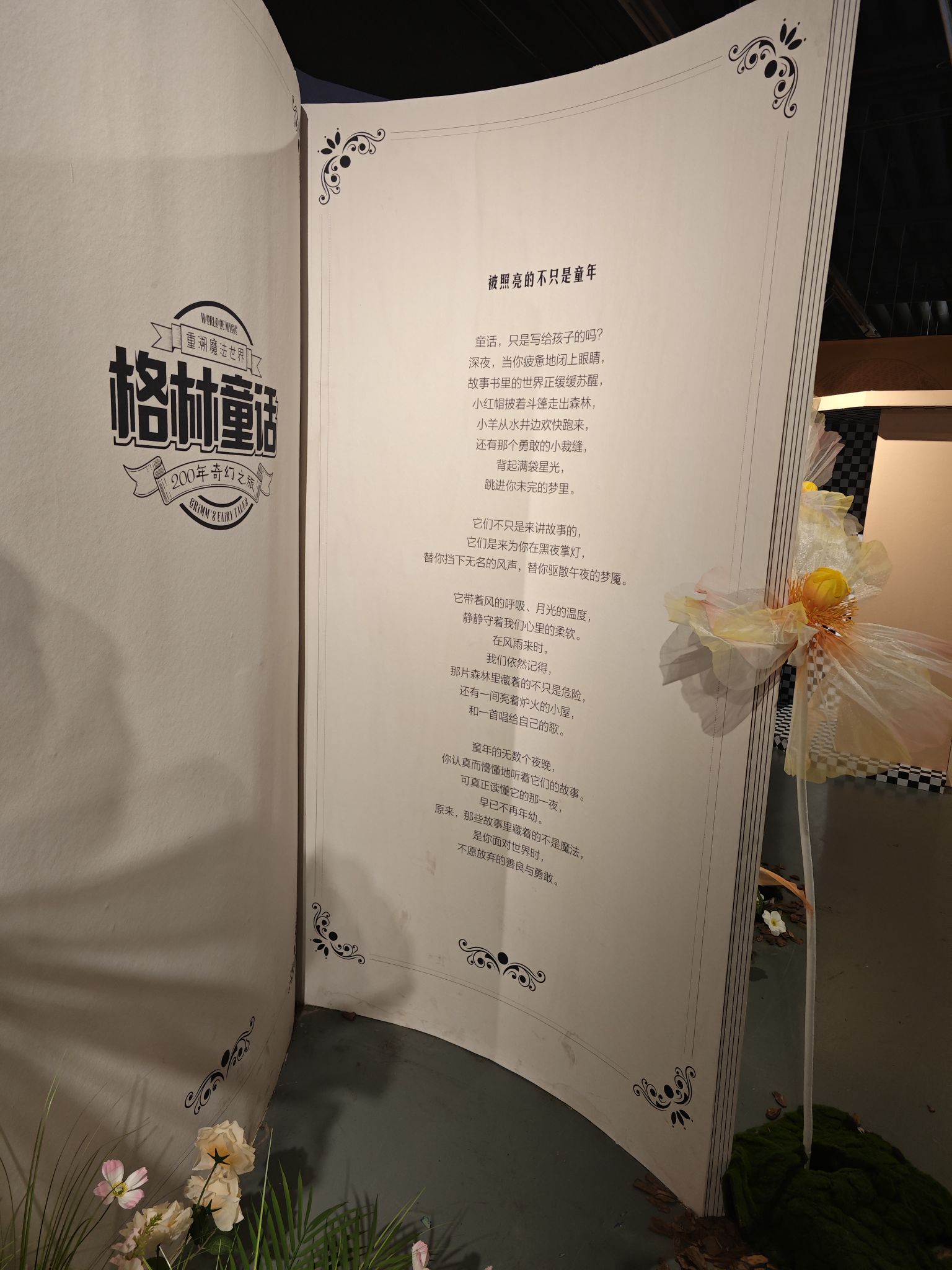

重塑魔法世界:格林童话之旅欣赏

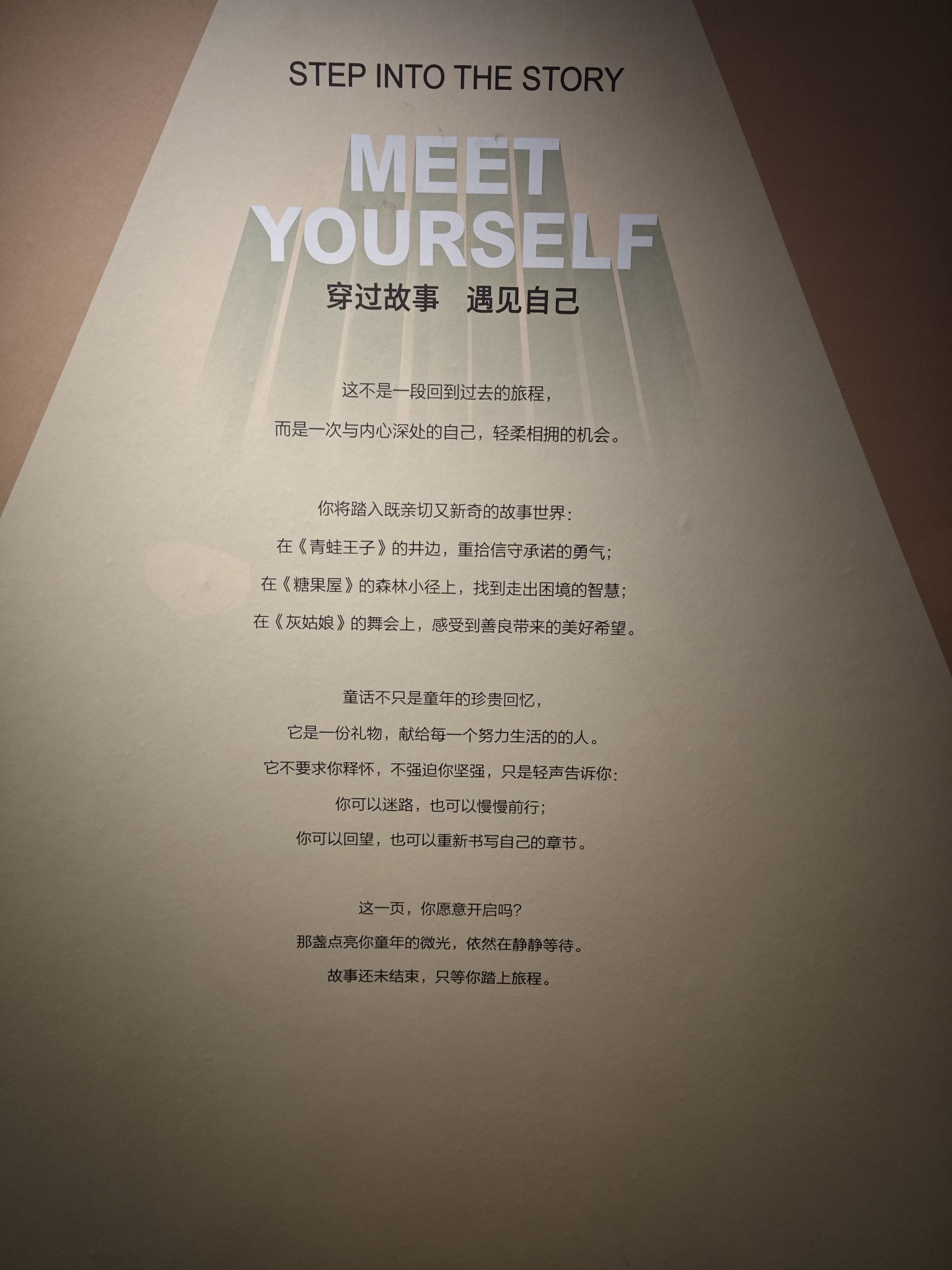

十一国庆节有幸去到武汉K11艺术中心去观赏了格林童话200年纪念展。因为篇幅有限,所以只能放上12张图片。

说到格林童话,没有人不知道。这是德国享誉世界的经典童话集册。里面比较经典也是这次展览上重现的有:小裁缝,白雪公主,灰姑娘,牧鹅姑娘,糖果屋,睡美人,小红帽,等等。每个故事都精选了很多幅经典的不同版本的插图帮助我们回忆这些童话故事。很多细节在观展的过程中都已经遗忘或者模糊了,但是这些经典的故事情节依然历历在目,触及心底那个美好的童话梦。

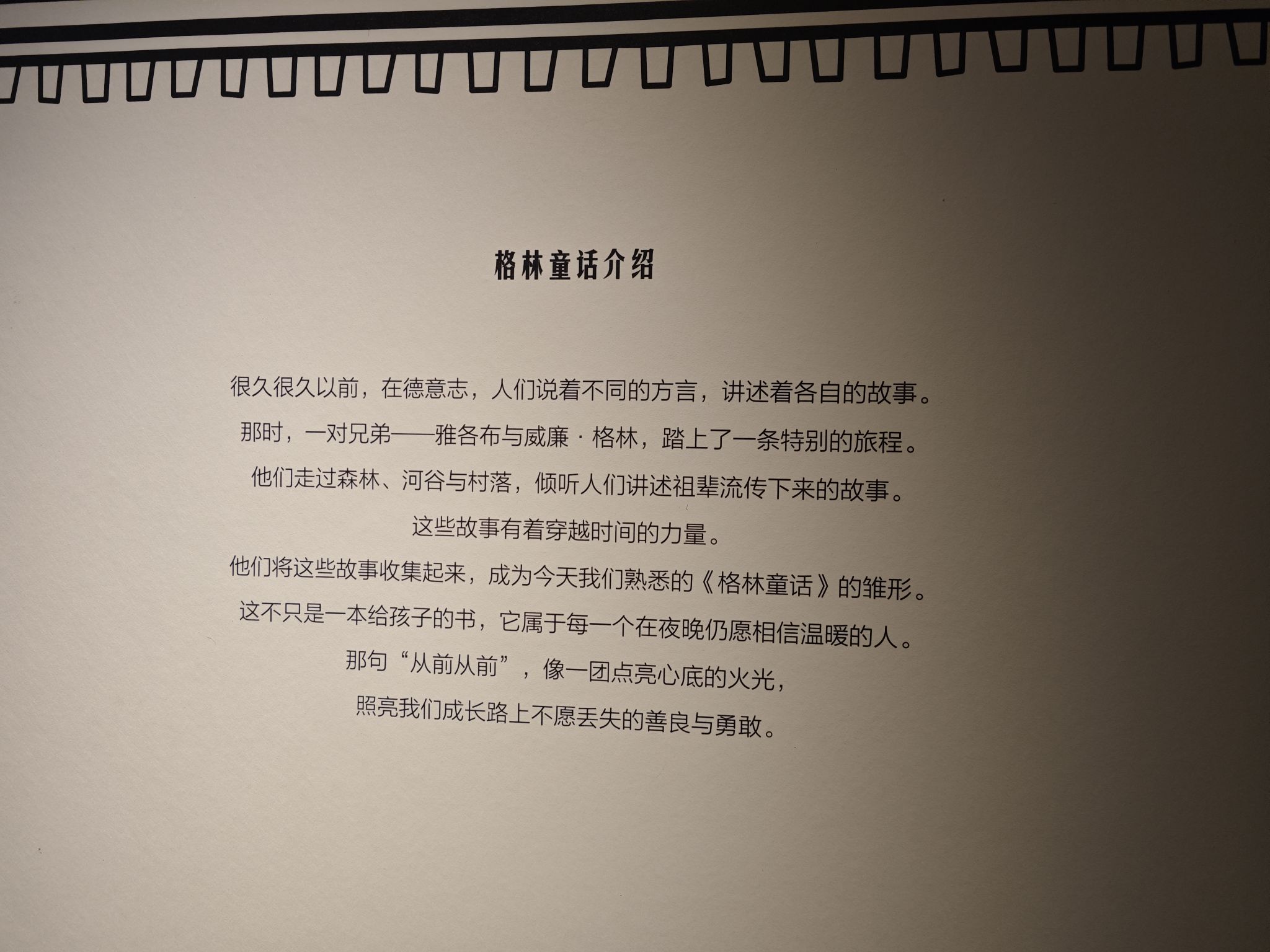

以下为百科搜罗:

《格林童话》是由是德国语言学家和文学家雅各布·格林和威廉·格林根据口述的民间故事进行收集、整理、编辑后形成的一本民间故事集。《格林童话》别名《儿童与家庭童话集》。在格林兄弟经历长达6年的收集工作后,于1812年出版第1卷。从1812年初版到1857年终版期间修订多个版本,因此民间流传的各个故事在内容上存在不同。最后一个版本收集有216篇故事,是现在流传比较广泛的一个版本。

《格林童话》中有对假、恶、丑的揭露鞭挞,但更多是对真、善、美的赞扬和向往,格林童话对儿童人格教育具有重要意义,引导儿童树立积极健康的人生态度及人生定位。《格林童话》用富有象征意义的形象来影射善与恶,将生动有趣的故事来表达善恶观,让儿童引发对自我的追问,形成正确的善恶观。童话中对童话形象的设置和对话的建构,体现了格林兄弟对儿童的成长和人类自身的关注。

《格林童话》中有着十分鲜明的人物形象。在人物形象塑造上,美与丑对比强烈,善恶分明,没有角色处于善和恶的中间地带。在人物性格的描写上,易把男性人物赋予勇敢、理智即聪明、善良的性格特点;女性人物倾向于赋予善良、柔弱、勤劳与懒惰等性格特点。

在故事中,人物形象分为三类:

一类是受害者形象,在故事中,受害者形象占比很大,很多人物经历了各种坎坷,但最终会因一直保持善良的本心而获得较好的结局。比如故事中的美丽女孩们,灰姑娘、白雪公主、睡美人,这些女性形象因天性善良、美好的德行而最终获得好的结局,启示读者们在美不仅在外表上,还要在心灵上、品德上。还有故事中的底层人民,生活贫困却依旧淳朴、善良,《熊皮人》中的士兵因无家可归不得不将灵魂出卖给魔鬼,《荆棘中的犹太人》作为仆人,为主人兢兢业业工作三年最终只有三分钱的工钱,但是这些底层人民却有着乐观积极、善良慷慨的心,即使仅剩一点面包也会和他人分享,在面对压迫时会利用智慧捉弄回去,这些底层小人物承载了德国人民的心愿,反映了德国古老的文化传统和审美观念。

二是压迫者形象,在社会环境中,有善就有恶,代表着恶的压迫者们是《格林童话》中突出的形象。比如读者熟知的继母形象,灰姑娘的继母,白雪公主的继母,《何勒太太》、《六只天鹅》中的继母等,还有如《十二兄弟》中要处死所有儿子的国王,《七只乌鸦》中诅咒孩子的父亲等权势者,《会唱歌的骨头》和弟弟一起去抓野猪的哥哥,因嫉妒弟弟将弟弟推下桥等恶毒的“哥哥”们,这些压迫者们对善良的人们进行施加伤害,体现了人性的恶面。

三是救赎者形象,与受害者相对的,在童话中还有一类救赎者,他们在危急时刻伸出援手,救助被压迫的受害者,《格林童话》中比较突出的救赎者是挺身而出的王子,救助美丽善良的女孩们,并且和她们携手走向幸福,英雄救美的故事赞颂了男性的自我牺牲精神,也歌颂了美好的爱情;矮人和小精灵们帮助在困境中的主人公们逃出困境并且战胜邪恶,如《森林中的三个小人》作为人们的朋友,帮助主人公获得幸福。

《格林童话》中善与恶的代表人物分别是灰姑娘、白雪公主等一类心地善良的弱者和心肠歹毒、嫉妒心和报复心极强的巫婆、继母等。灰姑娘、白雪公主等是外表美丽、心地善良的人们的象征,她们善良的品性使得她们得到世人的喜爱,而这样的角色常常遭到邪恶势力的迫害。巫婆、继母等邪恶势力嫉妒心和报复心极强,样貌丑陋,往往在故事中以失败为结局,体现了对邪恶的摒弃,善必胜恶的理想愿望。例如灰姑娘、白雪公主这样遭到迫害、受尽磨难的美丽善良的女孩,最终得到幸福美好的归宿的模式深入人心,在孩子们的心中埋下了只要心中有爱,只要为人善良就一定能得到帮助战胜邪恶的种子。

《格林童话》中反复演绎着“纯洁真诚的爱”这一主题。《格林童话》中描写爱的主题的故事的共同点就是,爱是纯洁的,真诚的,爱的力量是极大的,主人公又都是善良的,他们的爱情往往都受到了阻碍,但相爱的人愿意为自己的恋人付出一切,哪怕是牺牲自己的生命。

作为给孩子们阅读的童话,《格林童话》弘扬正义和善良,赞美纯洁美好的爱情,有助于模塑孩子们美好人格,培养他们美好情感。

说到格林童话,没有人不知道。这是德国享誉世界的经典童话集册。里面比较经典也是这次展览上重现的有:小裁缝,白雪公主,灰姑娘,牧鹅姑娘,糖果屋,睡美人,小红帽,等等。每个故事都精选了很多幅经典的不同版本的插图帮助我们回忆这些童话故事。很多细节在观展的过程中都已经遗忘或者模糊了,但是这些经典的故事情节依然历历在目,触及心底那个美好的童话梦。

以下为百科搜罗:

《格林童话》是由是德国语言学家和文学家雅各布·格林和威廉·格林根据口述的民间故事进行收集、整理、编辑后形成的一本民间故事集。《格林童话》别名《儿童与家庭童话集》。在格林兄弟经历长达6年的收集工作后,于1812年出版第1卷。从1812年初版到1857年终版期间修订多个版本,因此民间流传的各个故事在内容上存在不同。最后一个版本收集有216篇故事,是现在流传比较广泛的一个版本。

《格林童话》中有对假、恶、丑的揭露鞭挞,但更多是对真、善、美的赞扬和向往,格林童话对儿童人格教育具有重要意义,引导儿童树立积极健康的人生态度及人生定位。《格林童话》用富有象征意义的形象来影射善与恶,将生动有趣的故事来表达善恶观,让儿童引发对自我的追问,形成正确的善恶观。童话中对童话形象的设置和对话的建构,体现了格林兄弟对儿童的成长和人类自身的关注。

《格林童话》中有着十分鲜明的人物形象。在人物形象塑造上,美与丑对比强烈,善恶分明,没有角色处于善和恶的中间地带。在人物性格的描写上,易把男性人物赋予勇敢、理智即聪明、善良的性格特点;女性人物倾向于赋予善良、柔弱、勤劳与懒惰等性格特点。

在故事中,人物形象分为三类:

一类是受害者形象,在故事中,受害者形象占比很大,很多人物经历了各种坎坷,但最终会因一直保持善良的本心而获得较好的结局。比如故事中的美丽女孩们,灰姑娘、白雪公主、睡美人,这些女性形象因天性善良、美好的德行而最终获得好的结局,启示读者们在美不仅在外表上,还要在心灵上、品德上。还有故事中的底层人民,生活贫困却依旧淳朴、善良,《熊皮人》中的士兵因无家可归不得不将灵魂出卖给魔鬼,《荆棘中的犹太人》作为仆人,为主人兢兢业业工作三年最终只有三分钱的工钱,但是这些底层人民却有着乐观积极、善良慷慨的心,即使仅剩一点面包也会和他人分享,在面对压迫时会利用智慧捉弄回去,这些底层小人物承载了德国人民的心愿,反映了德国古老的文化传统和审美观念。

二是压迫者形象,在社会环境中,有善就有恶,代表着恶的压迫者们是《格林童话》中突出的形象。比如读者熟知的继母形象,灰姑娘的继母,白雪公主的继母,《何勒太太》、《六只天鹅》中的继母等,还有如《十二兄弟》中要处死所有儿子的国王,《七只乌鸦》中诅咒孩子的父亲等权势者,《会唱歌的骨头》和弟弟一起去抓野猪的哥哥,因嫉妒弟弟将弟弟推下桥等恶毒的“哥哥”们,这些压迫者们对善良的人们进行施加伤害,体现了人性的恶面。

三是救赎者形象,与受害者相对的,在童话中还有一类救赎者,他们在危急时刻伸出援手,救助被压迫的受害者,《格林童话》中比较突出的救赎者是挺身而出的王子,救助美丽善良的女孩们,并且和她们携手走向幸福,英雄救美的故事赞颂了男性的自我牺牲精神,也歌颂了美好的爱情;矮人和小精灵们帮助在困境中的主人公们逃出困境并且战胜邪恶,如《森林中的三个小人》作为人们的朋友,帮助主人公获得幸福。

《格林童话》中善与恶的代表人物分别是灰姑娘、白雪公主等一类心地善良的弱者和心肠歹毒、嫉妒心和报复心极强的巫婆、继母等。灰姑娘、白雪公主等是外表美丽、心地善良的人们的象征,她们善良的品性使得她们得到世人的喜爱,而这样的角色常常遭到邪恶势力的迫害。巫婆、继母等邪恶势力嫉妒心和报复心极强,样貌丑陋,往往在故事中以失败为结局,体现了对邪恶的摒弃,善必胜恶的理想愿望。例如灰姑娘、白雪公主这样遭到迫害、受尽磨难的美丽善良的女孩,最终得到幸福美好的归宿的模式深入人心,在孩子们的心中埋下了只要心中有爱,只要为人善良就一定能得到帮助战胜邪恶的种子。

《格林童话》中反复演绎着“纯洁真诚的爱”这一主题。《格林童话》中描写爱的主题的故事的共同点就是,爱是纯洁的,真诚的,爱的力量是极大的,主人公又都是善良的,他们的爱情往往都受到了阻碍,但相爱的人愿意为自己的恋人付出一切,哪怕是牺牲自己的生命。

作为给孩子们阅读的童话,《格林童话》弘扬正义和善良,赞美纯洁美好的爱情,有助于模塑孩子们美好人格,培养他们美好情感。

截取部分展图供大家观赏!有兴趣的朋友可以重读《格林童话全集》推荐完整版本,也可以去武汉看一看这个展,现在还没有下架!票价不贵,两个人才一百多,主要是这趟童话之旅将会给你心里留下一个不一样的魔法世界!为爱勇敢一次,行动起来,热爱文学创作,热爱童话的朋友们!

赞过的人