巴黎圣母院的光影与回响

巴黎圣母院的光影与回响

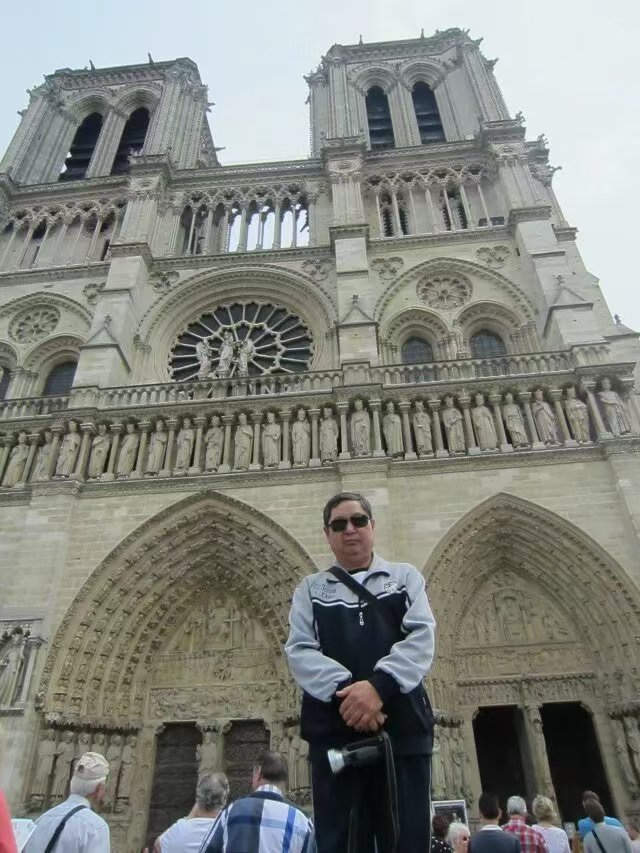

2017年5月20日,微风裹挟着塞纳河畔的花香,我们欧洲之旅的游友们终于站在了巴黎圣母院的广场前。这座矗立八个世纪的哥特式建筑,如同一位沉默的叙事者,将时光沉淀的故事娓娓道来。

远远望去,圣母院的石材在阳光下泛着温润的米黄色,双塔巍峨耸立,顶端的尖拱刺破天际,仿佛在与苍穹对话。正门上方的《最后的审判》浮雕尤为震撼,天使、圣徒与罪人的形象栩栩如生,每一道刻痕都藏着中世纪的信仰与敬畏。我们顺着人流走进教堂,瞬间被内部的恢弘与静谧包裹——巨大的彩色玻璃窗在阳光下投射出斑斓的光影,将圣经故事化作流动的画卷;高耸的拱顶如森林般向上延伸,脚步声与低语声在空旷中轻轻回荡,让人不由得屏住呼吸。

游友中一位喜爱文学的大姐轻声说道:“这就是雨果笔下的世界啊。”确实,巴黎圣母院的故事,早已与《巴黎圣母院》这部名著紧紧相连。我们仿佛能看见敲钟人卡西莫多佝偻的身影在钟楼间穿梭,听见他用沙哑的嗓音吟唱;仿佛能望见吉普赛姑娘埃斯梅拉达的裙摆掠过石板路,带着热烈的生命力。而这座建筑本身,也曾见证无数真实的历史瞬间:它曾是法国国王加冕的圣地,也曾在大革命时期遭受破坏,又历经数百年的修缮与守护,成为法兰西文明的象征。

同行的导游告诉我们,圣母院的建造耗时近两个世纪,无数工匠用双手雕琢出飞扶壁、玫瑰花窗这些精妙的细节,每一块石头都承载着匠心。我们驻足在北侧的玫瑰花窗前,那直径十三米的玻璃窗由无数小块彩色玻璃拼接而成,阳光穿透时,光影在地面上流转,美得让人失语。有游友忍不住举起相机,却发现镜头根本无法捕捉这份震撼——只有亲身站在这里,才能感受那份跨越时空的庄严与浪漫。

我们在教堂里缓缓漫步,触摸着冰凉的石材栏杆,凝视着祭坛上的烛火,听着管风琴隐约传来的旋律。游友们三三两两低声交谈,分享着对建筑、文学与历史的感悟,5月20日这个充满爱意的日子,让这份相遇更添了几分温柔。彼时的我们未曾想到,几年后一场大火会让这座瑰宝遭遇重创,但此刻眼前的巴黎圣母院,完整而庄重,用它的沉默与壮丽,给我们留下了终生难忘的记忆。

离开时,夕阳为圣母院的双塔镀上了一层金边。我们站在广场上回望,这座历经风雨的建筑依旧矗立,它的故事不仅藏在雨果的文字里,藏在斑驳的浮雕中,更藏在每一位到访者的心中。巴黎圣母院的故事还在继续,就像那些跨越世纪的光影与回响,永远镌刻在时光的长河里。

2017年5月20日,微风裹挟着塞纳河畔的花香,我们欧洲之旅的游友们终于站在了巴黎圣母院的广场前。这座矗立八个世纪的哥特式建筑,如同一位沉默的叙事者,将时光沉淀的故事娓娓道来。

远远望去,圣母院的石材在阳光下泛着温润的米黄色,双塔巍峨耸立,顶端的尖拱刺破天际,仿佛在与苍穹对话。正门上方的《最后的审判》浮雕尤为震撼,天使、圣徒与罪人的形象栩栩如生,每一道刻痕都藏着中世纪的信仰与敬畏。我们顺着人流走进教堂,瞬间被内部的恢弘与静谧包裹——巨大的彩色玻璃窗在阳光下投射出斑斓的光影,将圣经故事化作流动的画卷;高耸的拱顶如森林般向上延伸,脚步声与低语声在空旷中轻轻回荡,让人不由得屏住呼吸。

游友中一位喜爱文学的大姐轻声说道:“这就是雨果笔下的世界啊。”确实,巴黎圣母院的故事,早已与《巴黎圣母院》这部名著紧紧相连。我们仿佛能看见敲钟人卡西莫多佝偻的身影在钟楼间穿梭,听见他用沙哑的嗓音吟唱;仿佛能望见吉普赛姑娘埃斯梅拉达的裙摆掠过石板路,带着热烈的生命力。而这座建筑本身,也曾见证无数真实的历史瞬间:它曾是法国国王加冕的圣地,也曾在大革命时期遭受破坏,又历经数百年的修缮与守护,成为法兰西文明的象征。

同行的导游告诉我们,圣母院的建造耗时近两个世纪,无数工匠用双手雕琢出飞扶壁、玫瑰花窗这些精妙的细节,每一块石头都承载着匠心。我们驻足在北侧的玫瑰花窗前,那直径十三米的玻璃窗由无数小块彩色玻璃拼接而成,阳光穿透时,光影在地面上流转,美得让人失语。有游友忍不住举起相机,却发现镜头根本无法捕捉这份震撼——只有亲身站在这里,才能感受那份跨越时空的庄严与浪漫。

我们在教堂里缓缓漫步,触摸着冰凉的石材栏杆,凝视着祭坛上的烛火,听着管风琴隐约传来的旋律。游友们三三两两低声交谈,分享着对建筑、文学与历史的感悟,5月20日这个充满爱意的日子,让这份相遇更添了几分温柔。彼时的我们未曾想到,几年后一场大火会让这座瑰宝遭遇重创,但此刻眼前的巴黎圣母院,完整而庄重,用它的沉默与壮丽,给我们留下了终生难忘的记忆。

离开时,夕阳为圣母院的双塔镀上了一层金边。我们站在广场上回望,这座历经风雨的建筑依旧矗立,它的故事不仅藏在雨果的文字里,藏在斑驳的浮雕中,更藏在每一位到访者的心中。巴黎圣母院的故事还在继续,就像那些跨越世纪的光影与回响,永远镌刻在时光的长河里。

赞过的人