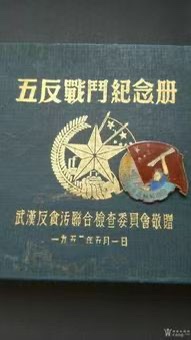

五反记忆

爷爷账本里的“五反”记忆

爷爷的旧木柜深处,锁着一本蓝布封皮的账本,边角磨得发亮,里面密密麻麻记着上世纪五十年代的收支。每当翻到夹着红纸条的那几页,爷爷总会指着褪色的字迹说:“这可是‘五反’时候的见证,那会儿的较真劲儿,现在想起来还热乎。”

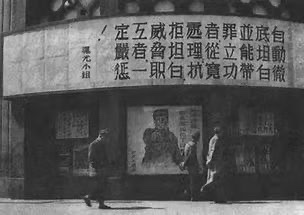

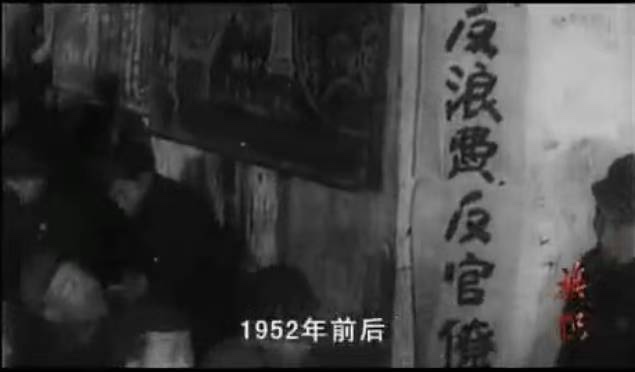

1952年“五反”运动开展时,爷爷在镇上的“振华商号”杂货铺当账房先生。铺子老板姓王,起初总想着钻空子——进货时让伙计在账本上多记几分钱,卖货时把散装盐、煤油的分量悄悄压一点,偷偷少缴些税款。爷爷心里犯嘀咕,却又怕得罪老板,只能把疑问压在心底。

直到区里派来工作组,组织商户学习“五反”政策,还号召店员、学徒参与监督。工作组的同志拿着算盘,坐在铺子柜台前,一笔笔核对进货单、出货记录,连去年冬天卖的煤球数量都要跟周边街坊的采购账一对到底。有天晚上,爷爷加班整理账本,发现王老板让他改的一笔“损耗”账明显有问题——明明进了一百斤红糖,账本上却写着“损耗五斤”,可库房里的存货一点没少。

那天夜里,爷爷翻来覆去睡不着。他想起工作组同志说的“国家的钱一分一厘都不能少”,又想起街坊张婶说的“咱穷人盼着国家好,不能让黑心人钻空子”。第二天一早,他攥着账本找到了工作组,把王老板做假账、偷税漏税的事一五一十说了出来。

没过几天,工作组就找王老板谈话,当着街坊和店员的面核对清楚了账目。王老板红着脸补缴了税款,还在铺子门口贴了检讨书,保证以后“一分钱税不少缴,一两货不少给”。从那以后,王老板像变了个人似的,进货出货都让爷爷把账记得明明白白,遇到街坊买东西,还主动多添一勺。有次镇上闹粮荒,他甚至把自家存的两袋面粉拿出来,按平价卖给了穷苦人家。

后来爷爷离开杂货铺,却一直留着这本账本。他常说,“五反”不是跟谁过不去,是为了让大家都守规矩,让国家能好好过日子。那些较真的日子里,有普通人的勇气,有犯错后的改正,更有大家一起护着“国家家当”的真心。如今账本上的字迹虽已模糊,但那段记忆里的真诚与担当,却像一粒种子,在我们后辈心里扎了根——不管到啥时候,守规矩、护公利,都是该有的本分。

爷爷的旧木柜深处,锁着一本蓝布封皮的账本,边角磨得发亮,里面密密麻麻记着上世纪五十年代的收支。每当翻到夹着红纸条的那几页,爷爷总会指着褪色的字迹说:“这可是‘五反’时候的见证,那会儿的较真劲儿,现在想起来还热乎。”

1952年“五反”运动开展时,爷爷在镇上的“振华商号”杂货铺当账房先生。铺子老板姓王,起初总想着钻空子——进货时让伙计在账本上多记几分钱,卖货时把散装盐、煤油的分量悄悄压一点,偷偷少缴些税款。爷爷心里犯嘀咕,却又怕得罪老板,只能把疑问压在心底。

直到区里派来工作组,组织商户学习“五反”政策,还号召店员、学徒参与监督。工作组的同志拿着算盘,坐在铺子柜台前,一笔笔核对进货单、出货记录,连去年冬天卖的煤球数量都要跟周边街坊的采购账一对到底。有天晚上,爷爷加班整理账本,发现王老板让他改的一笔“损耗”账明显有问题——明明进了一百斤红糖,账本上却写着“损耗五斤”,可库房里的存货一点没少。

那天夜里,爷爷翻来覆去睡不着。他想起工作组同志说的“国家的钱一分一厘都不能少”,又想起街坊张婶说的“咱穷人盼着国家好,不能让黑心人钻空子”。第二天一早,他攥着账本找到了工作组,把王老板做假账、偷税漏税的事一五一十说了出来。

没过几天,工作组就找王老板谈话,当着街坊和店员的面核对清楚了账目。王老板红着脸补缴了税款,还在铺子门口贴了检讨书,保证以后“一分钱税不少缴,一两货不少给”。从那以后,王老板像变了个人似的,进货出货都让爷爷把账记得明明白白,遇到街坊买东西,还主动多添一勺。有次镇上闹粮荒,他甚至把自家存的两袋面粉拿出来,按平价卖给了穷苦人家。

后来爷爷离开杂货铺,却一直留着这本账本。他常说,“五反”不是跟谁过不去,是为了让大家都守规矩,让国家能好好过日子。那些较真的日子里,有普通人的勇气,有犯错后的改正,更有大家一起护着“国家家当”的真心。如今账本上的字迹虽已模糊,但那段记忆里的真诚与担当,却像一粒种子,在我们后辈心里扎了根——不管到啥时候,守规矩、护公利,都是该有的本分。

赞过的人